日本語の記事はこちらから

Before Beginning

Thank you for visiting this page!

I mainly post articles about studying abroad info on my blog for Japanese people who wish to study abroad. Therefore, all other posts apart from this article (so far) are written in Japanese. However, when I thought of posting this article, I felt like sharing my thoughts with as many people as possible, so I wrote an English version too. In the future, I would like to post more articles in both English and Japanese, so hopefully I can share more article with you soon!

Before moving to the topic, first of all, I honestly had a hard time deciding whether or not to post this article on my blog. I was hesitating to post it because I'm sure some people reading it might have a different opinion, and the topic will be divided into pros and cons. Also, writing this includes admitting the discrimination that existed within me, so I feel scared to open up about it.

However, after having experienced long-term study abroad twice now, I feel that my own views on discrimination have changed before and after studying abroad, and moreover, my opinions have changed in many ways compared to when I studied abroad the first time, the second time, and after returning to Japan.

Although this is not necessarily information about studying abroad, I would like to write a little about how I thought about discrimination through my personal experience, how I realised my own unconscious bias, and how I came to my current view after reflecting on it.

I believe that discrimination should be absolutely ended, but I know there are many different opinions about it. I do not expect you to agree with me in this article, but I hope that this article will help those of you who have had / may have difficult experiences through studying abroad, to deepen your own opinions.

*This article is just my personal opinion.

*The words "European" and "Asian" appear quite a bit in the article, but I am not trying to group all people within continents together, but I am using them to avoid specificity of people or places.

Thinking About Discrimination

A while ago, I read a post by a Korean person living in Europe criticizing discrimination against Asians on social media. The person was mistaken for a Chinese person in Europe, and they said, "It's a racial discrimination to assume people are Chinese just because they look East Asian"

While I certainly agree that it is not good to make assumptions about a person's nationality or roots (or even gender, for that matter), and that it is important to ask first without making assumptions, reading about this Korean person's experience and anger reminded me of a time when I studied abroad as an undergraduate.

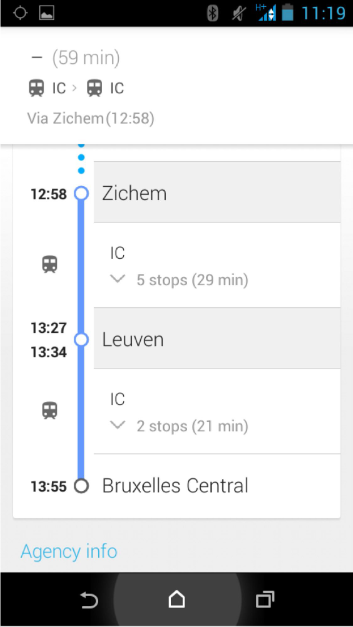

At the time I was studying abroad in Belgium, sometimes people said "Ni hao" to me in my travels and mistook me for a Chinese person at study abroad events, this had happened on several occasions, which led to my frustration, thinking like "I am not Chinese! I am Japanese!"

One day I complained about this to my brother, then he said, "Why do you not like being mistaken for Chinese? Would you have been as angry if people had said "Anyo haseyo"?

Hearing of what he said hit me, at the same time, I was really uncomfortable as I felt like I had glimpsed an unconscious bias that existed within me. I desperately tried to defend myself, saying "no," or "yeah, but..." and giving various reasons, but the more I tried to deny it, the harder it felt like I was justifying the discrimination within me.

Of course, at the time, I could not fully realise that this discomfort was actually due to the discrimination within me. Or, perhaps, I did not want to admit that I myself, who felt discriminated against, was also unconsciously discriminating against others. In the end, I just felt frustrated and was not satisfied with the fact that my brother did not understand my feeling.

However, looking back on it now, I think that my frustration at the time must have come from an unconscious bias.

- What if they had said "anyo haseyo" instead of "ni hao", would I have been that angry?

-Do I feel any differences between being mistaken for a Korean person and being mistaken for a Chinese person?

If I ask myself back then, I think I would say something like, "No, but..." But now that I look back again I think I would answer, "That's true, maybe I wouldn't be that angry."

So, why did I feel uncomfortable when mistaken for a Chinese person? There may be many reasons, but one reason may be that the image that Japanese society has towards China has unknowingly settled in my mind.

I believe that this unconscious bias can often be caused by social structure and environment. It is troublesome that people unconsciously engage in discriminatory behavior because it is rooted in the entire society and has not been particularly regarded as a problem, so I believe that becoming aware of this and consciously changing your behavior is of utmost importance. The same is true in my case this time; the critical image towards China that is covered in Japanese politics and media may have been within my mind unconsciously.

I don't want you to get me wrong, but I have friends from China and Taiwan, and also some of my friends that in my graduate are Chinese as well. They are all very lovely people and I really love them.

Therefore, that's why I think I have to reflect back on myself at the time and admit that there was an unconscious bias in me back then, and that is something that needs to be changed.

If I were mistaken for being Chinese or Korean today, I would probably respond in the same way without getting angry, and saying, "Actually, I'm Japanese~." To be honest, I myself might make a mistake if I were asked to distinguish between a French person and an English person. So I would treat with a tolerant mindset, understanding that it would be difficult for people outside Asia to distinguish the nationalities of Asians if they look similar in appearance.

Of course, it is not a good idea to judge someone's nationality on your own, and it is absolutely best to ask them first, so I will keep this in mind when interacting with people.

"Discrimination" and "Unconscious Bias"

Discrimination is done purposely, whereas unconscious bias is much more tricky because it is unconscious.

For example, in addition to experiences I mentioned above, I have also encountered obvious discrimination (though fortunately I have only encountered a few). During my undergraduate study abroad, while traveling in Austria with my Japanese friend, a couple followed us around and repeatedly said "Ni hao" to us in a ridiculing voice. Another time, when I traveled to Malmö, in Sweden, during my graduate studies, I was treated inappropriately by the hotel staff (which I later complained about and got my money back from the hotel owner).

The discrimination I have experienced may not be that great compared to others, but at least I can say that the ones I just described were clearly intentional discrimination.

And, this kind of obvious discrimination sadly definitely exists in Japan as well. It is not so much racial discrimination, but rather discrimination against foreigners. For example, there are bars with "no foreigners allowed" signs. I know that there are many apartments that refuse to accept foreign residents (At least in Sweden, I have never been rejected for racial reasons when looking for a housing, so this is very shocking to me). In addition, foreigners are very frequently stopped by police officers because of their appearances. All of those are difficult for Japanese people to realise as we are not the party involved, but we have to understand there are actually many such discriminations in Japan.

mainichi.jp

asia.nikkei.com

On the other hand, to give an example of an experience of unconscious bias I had, in a graduate school lecture, a professor from Europe spoke to and made eye contact with students from Europe much more frequently, but somehow treated other Asian students (there were Chinese, Indian, and Bangladeshis apart from me) as if we did not exist. And I remember feeling somehow uncomfortable about that.

In terms of unconscious bias in Japan, it could be that no one wants to sit around a seat on a train where a foreigner is sitting, or that people stare at others who are speaking in different languages than Japanese. And although staring at foreigners, staff at a shop/restaurant want to avoid serving foreign customers or making eye contact with them (and usually only speaking to and looking at me (=Japanese)). These are just a few that come to mind, but there are probably many more.

I mentioned earlier that I felt unconscious discrimination in a graduate school lecture, and I'm not going to say it was comfortable, but that doesn't mean I want to blame the professor. I understand the psychology of feeling easier to talk with people who are culturally similar, and also since there are no cultural clashes, you would naturally make more eye contact with people from similar background.

It is the same for me. While it was very stimulating and enjoyable to talk with friends from different cultures and learn about various things from them, I also felt comfortable chatting about East Asian cultures with friends from South Korea or China.

I can't express my feelings well; concerning whether unconscious behavior is acceptable or not, if someone is even slightly offended by words/actions, the behavior should be changed. At the same time, I think we should understand that there is a possibility that we too might be guilty of similar types of behaviour, and as such, we should judge others' actions with empathy.

In other words, we should understand racism that exists in other countries and at the same time understand racism that exists in our own home countries. And we should understand unconscious bias that exists in other countries and at the same time look at unconscious bias that exists in our home countries.

Think about whether you have unconscious bias. If you don't like something done to you, try to seek/understand why you don't like it. And when confronted with your own unconscious bias, have the courage to admit it. If you are reading this now and feel that you can relate to my experiences and feelings, please do not try to deny them by saying "but" or "because", like I did in the past, but instead, if you can, seek out the deeper reasons why you might feel that way (even though it is not a pleasant process).

Afterword

Actually, I was inspired to post this because I read some articles about the recent controversy at the 2024 Academy Awards ceremony, of which discuss how Emma Stone and Robert Downey Jr. were challenged for being discriminatory in their treatment of Asian actors.

(↓ If you are interested in the news, please refer to the article below)

www.globaltimes.cn

news.yahoo.co.jp

I have seen many posts on social media related to this article. Some people accused Emma and Robert of racism against Asians, while other Asians questioned whether it was actually racism or not.

By the way, to go a little off topic, the Oscar speech by Jonathan Glazer, the Jewish director of "The Zone of Interest" movie, has been very controversial in the US and Israel. I think this is also a very important article, so if you are interested, please read that too. →The Guardian's article in English is here.

It is interesting that this news is not really talked about in Japan, and the focus is more on the fact that he won the award (some mention of it, but nothing major). It's obvious, but still interesting that different countries have different things to cover.

I personally think it is extremely important that this news is covered. It has made me think again about discrimination and unconscious bias.

As I mentioned earlier, I believe that unconscious bias is something that we should change if we are offending someone as a result of our actions, even if we did not intend to do so. In other words, in the case of the Academy Awards, I think it is important what the two Asian actors, Michelle Yeoh and Ke Huy Quan felt about what happened to them.

If I had read this article six years ago, I would have said, "This is discrimination!" joining others in their anger. But now that I am aware of my unconscious bias, I feel that I am able to see things from a broader perspective. I can't really put this into words well, though. Maybe it is because I have realised how difficult it is to be aware of unconscious bias.

To be critical and tolerant at the same time. I think I learned the importance of this through self-reflection.

*This article addresses racial discrimination, however, I believe that there are so many kinds of discrimination in this world: gender discrimination, sexual minority discrimination, and so many others. And there is unconscious bias hidden in each of them. I hope that we can recognise unconscious bias within us in other areas as well, making the world more comfortable for all.